Jean Vigo: storia dell’uomo reso popolare dalla sigla di “Fuori Orario”

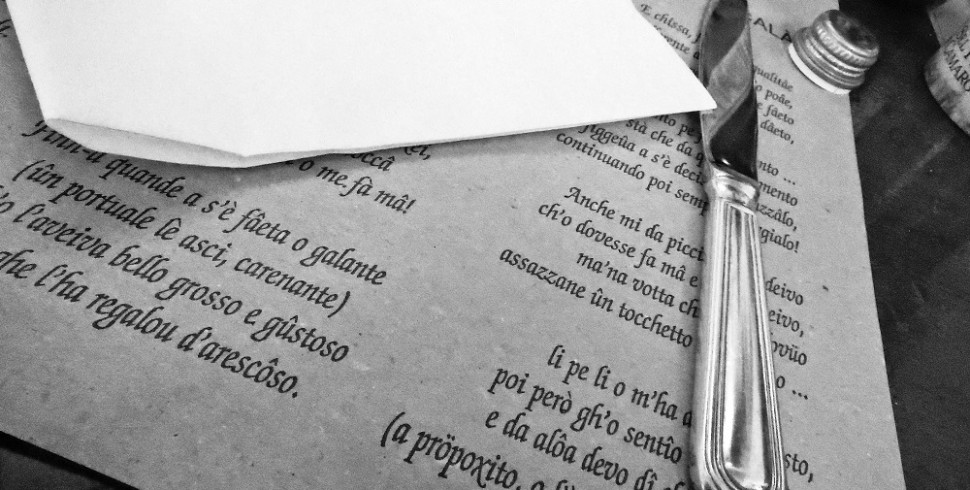

Jean Vigo è stato un precursore del suo tempo. Dalla sua nascita, il cinema ha compiuto un lungo per corso di maturazione. Ha sviluppato personalità e generi differenti. Si è sonorizzato, colorato, smaliziato. Le inquadrature si sono fatte più complesse, arricchite di effetti speciali. Lo spazio e il tempo spezzati e ricomposti in nuovo ordine. Reazioni e sensazioni attaccano sempre più le viscere. Il consumo diviene oggi tascabile. Esistono però immagini sospese e senza tempo, sequenze di fotogrammi che ci appartengono indipendente mente dal quando e dal dove vennero impresse su pellicola. Jean Vigo, con il suo approccio libertario e poetico, ce ne ha regalate molte. Quattro anni di attività cinematografica tra il 1930 e il 1934, e solo “due film e mezzo” all’attivo. Un capolavoro l’Atalante, alcune scene del quale rese note al pubblico moderno dalla sigla del programma televisivo Fuori Orario, in connubio musicale con la Because the night della maledetta Patty Smith. E poi la morte, appena ventinovenne di Jean Vigo. Tubercolosi, che proprio i set umidi e lacustri dell’Atalante avevano contribuito a rendere acuta e, infine, incurabile. Quindi il mito, che lo rende una sorta di James Dean sul fronte opposto della cinepresa. Jean Vigo deve la sua carriera al suocero, meritevole d’avergli regalato una cinepresa usata, e al fortuito incontro con Boris Kaufman, fratello del celebre regista Dziga Vertov. Trovandosi i due in una città che non amavano, Nizza, iniziano a girare le immagini che assemblate formeranno il documentario “A propos de Nice”. Influenzato dalle teorie cinematografiche dell’avanguardia russa, il risultato ottenuto da Jean Vigo è un attacco sarcastico all’elitè d’oltralpe, tronfia nella sua politica coloniale e di riarmo, e incurante delle diseguaglianze sociali. Volti grotteschi, abiti da sogno su fisici grassocci, donne che cambian vestito ad ogni inquadratura fino a denudarsi completamente. Lustrascarpe e ballerine smodate. Divertenti sequenze, dove i turisti appena giunti in treno sono rastrellati dal croupier, o dove un corteo funebre viene velocizzato e fatto scorrer via perché non disturbi troppo. Le navi da guerra in manovra gettano sul futuro sinistri presagi. Dopo la commissione di un documentario sul campione di nuoto Jean Taris (dove apprende l’arte delle riprese subacquee che gli tornerà utile in futuro), Jean Vigo si cimenta nella sua prima opera narrativa. E’ “Zero de conduite”, film sull’adolescenza rinchiusa nei collegi, negata da un mondo adulto militaresco e paranoide, soprattutto dimentico d’esser stato a sua volta bambino. La sceneggiatura, alla quale imprime una linea di spontaneismo intriso di comicità, risente di un coinvolgimento emotivo molto personale. Il padre di Jean Vigo, giornalista sotto lo pseudonimo di Miguel Almereyda, era stato incarcerato e ucciso dopo alcune critiche al governo francese, quando lui d’età andava per i dodici. Quattro ragazzi costantemente puniti dagli insegnanti del collegio, diretto da un nano altezzoso e barbuto, progettano la loro giocosa insurrezione contro il rigido regolamento interno. Culminerà tra la gioia di una lotta coi cuscini, dove i sorrisi e lo svolazzare delle piume sono dati al ralenti. E dopo aver issato sul tetto della costruzione la bandiera nera della pirateria, lanceranno nel cortile che gli ortaggi dov’è in corso nientemeno la visita del pluridecorato prefetto. Considerato lo spirito nazionalistico che accecava l’Europa in quegli anni, “Zero de conduite” di Jean Vigo viene bollato dalla censura come film antifrancese, e la sua proiezione nelle sale vietata. L’”Atalante” è una storia d’amore. C’è chi dice la più bella mai impressa su pellicola. Luis Bunuel, tra i più influenti e longevi registi della cinematografia occidentale, azzarda affermando – il cinema può andare avanti quanto vuole, ma non supererà mai o forse non raggiungerà mai un film come l’Atalante -. Certo è che a guardarlo ora appassiona nuovamente, appassiona nella sua leggerezza, nel suo sguardo poetico e sentimentale. Juliette, una ragazza di paese, s’innamora del comandante di una chiatta a motore che trasporta merci lungo il fiume. Il film di Jean Vigo inizia con il matrimonio dei due, e con lei che lascia la famiglia per vivere sulla barca assieme allo sposo Jean, e agli altri marinai: un giovane mozzo, il vecchio lupo di mare père Jules, e i suoi chissà quanti gatti. Attracca e riparti. Scarica e di nuovo carica. La routine della vita sul fiume, apparsa all’inizio così romantica, diviene col tempo monotona. Juliette credeva di vedere Parigi, passeggiar per negozi e vetrine di moda. Ma Jean non ha tempo e queste cose, in fondo, sono utili solo a corrompere l’animo. Così lei si lascia affascinare dalle stranezze del vecchio marinaio e poi, più seriamente, dalla giovanile spensieratezza di un ambulante istrione. Seppur tentata non cede, ma una notte fugge via sola. Parigi la chiama, e per la partenza della barca sarà certamente di ritorno. Il realismo, sostenuto dalla bravura degli interpreti, si scioglie in istanti di fantastica creatività, che navigano attorno alla figura di père Jules. Quel vecchio dal ghigno sarcastico non è tutto a piombo. S’ubriaca ad ogni scalo, lotta da solo, infila la sigaretta nell’ombelico. La sua cabina è un magazzino d’oggetti provenienti da tutti i porti. Nonostante i richiami del capitano, non riesce a separarsi da niente. Di un amico morto, conserva ancora le mani in formaldeide. E c’è quel giradischi che suona usando un dito. Ma forse è solo fantasia. Jean si sveglia e Juliette non c’è. Testardo e orgoglioso fa partire l’Atalante con anticipo. Lei se n’è andata punto e basta. Appartiene al passato e non ci deve più pensare. Ci penserà invece eccome. Ci penserà tanto da non riuscire più a far altro. Ridotto dalla disperazione ad uno stato catatonico, si alzerà dal letto solo per tuffarsi in acqua ad occhi aperti, cercandola nel fondo del fiume. Perché si sa, dentro l’acqua si può vedere la persona amata. E lei è proprio là, gli tende le braccia in abiti da sposa. Juliette ritorna al molo e l’Atalante non c’è. Disperata ritorna a Parigi, dove prima erano sogni e vetrine, ora c’è una realtà fatta di volti lugubri e insicurezze. Ma nel finale père Jules la ritrova e la riporta da Jean. I due si scrutano per poi avvinghiarsi l’una all’altro nel bacio più bello. Il bacio dell’amore ritrovato. Dopo aver concluso il film, Jean Vigo muore. Ma intanto alla produzione non piace. Lo smonta, lo rimonta più volte e cancella la colonna sonora di Jaubert. Per renderlo più appetibile al pubblico inserisce la canzone “La chaland qui passe”, versione francese di “Parlami d’amore Marilou”. Nelle sale è comunque un insuccesso. Ma nella storia resta, e lascia il segno. Il cinefilo notturno Enrico Ghezzi, nel presentarlo dichiara asincrono – Io lo trovo semplicemente: l’amore nel cinema, l’amore del cinema, il cinema dell’amore.